松下幸之助が1967年雑誌に寄稿していた論考「株式の大衆化で新たな繁栄を」を見かけて、読んで調べていたら、日本証券業協会のサイトに辿り着き、さらに「松下幸之助.com」というサイトで見かけた「私の夢・日本の夢 21世紀の日本」を読んでみました。

松下幸之助は、言わずと知れた「パナソニック(旧松下電器産業)グループ創業者」で「PHP研究所創設者」で、稲盛和夫(京セラ・第二電電(現・KDDI)創業者)と並び「経営の神様」と呼ばれている経営者ですね。

その松下幸之助が1977年に刊行した本が「私の夢・日本の夢 21世紀の日本」で、刊行当時から43年後の21世紀(2010年)の日本のあるべき姿をストーリー仕立てで描いた著作になっていて、登場させる架空の政治家やリーダーの言葉を借りて自身の主張を述べています。

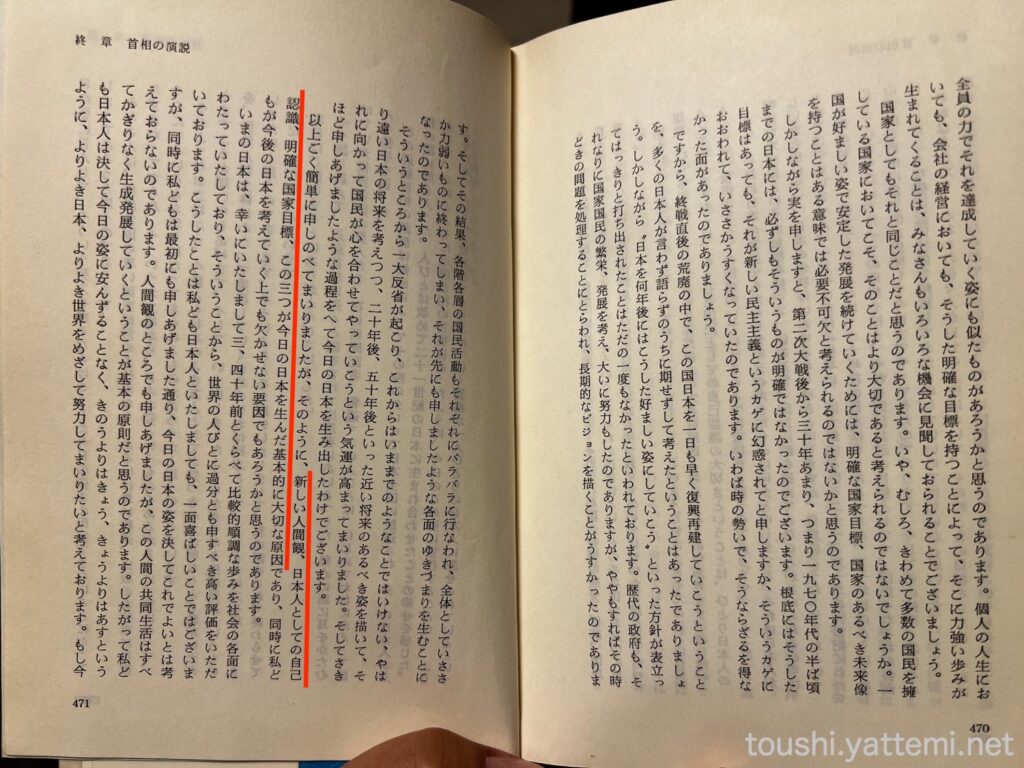

図書館で探してみたら、1977年(昭和52年)1月1日に発行された四六判(480ページ)が見つかりました。

ストーリ仕立てなのでサクサクと小説のように読めるのですが、「経営の神様」が考えていた未来はほとんどが実現されていて、実現されていない部分は今の日本というか世界に足りていない考え方ですね。

経営の神様が想像していた理想の日本は、かなり勉強になるので手元においておきたい本になりました。

「私の夢・日本の夢 21世紀の日本」は、どんな本か?

世界から最も理想的な国と考えられるようになった日本へ、何らかの意味で各国を代表する人が「世界要人日本国視察団」として来日し、その中の1グループ4カ国4人の視察に同行する形でストーリーが進んでいきます。

松下幸之助が理想と想像した日本の各省庁の大臣や担当者が、視察団の質問に返答していくような感じです。

【目次】

- まえがき

- 序 章 西暦2010年の日本 17

- 第一章 経済について 29

不景気なき発展 30

物価は本来下がるべきもの 44

力強い中小企業 62

国営から民営ヘ 77

相手国優先の経済交流 87- 第二章 企業経営について 101

企業の利益と社会的責任 102

手形なき企業経営 122

株式の大衆化 134

ダム経営のすすめ 153

対立しつつ調和する労使 167- 第三章 教育、宗教について 189

教育制度の改革 190

自他相愛の精神を育てる 206

人間をつくる義務教育 221

高等教育の新しいしくみ 238

人間の共同生活と宗教 251- 第四章 国土と社会について 275

過疎過密のない社会 276

美と調和の観光開発 295

進む食糧のダムづくり 309

新しい国土の創成 323- 第五章 政治について 343

国会議員とその見識 344

議員選出の新しい方法 365

政治家とその処遇 375

治安の要諦 387

自衛と安全 403

日本納税者協会 416

生きがいを伴う社会福祉 432

生産性の高い政治 447

人間本然主義の政治 463- 終 章 首相の演説 477

- あとがき

気になったところ

P.17 西暦2010年の日本

世界百万人アンケートで「最も理想的と思われる国」に、圧倒的1位になっているのが「日本」という話で物語がスタートしていきます。

P.24 核融合の研究

1977年の刊行時点で、原子力だけじゃなく「核融合発電」にまで言及されていたのですが、50年近く経った2025年でもまだ実現はできていないですね。

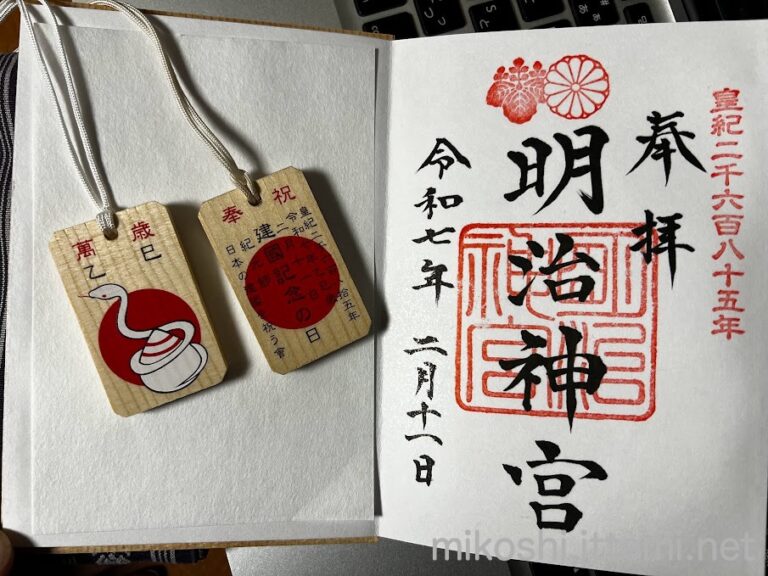

P.36 二千年近く続いている日本

2025年(令和7年)は、昭和で言うと100年になるのですが、皇紀でいうと2685年になるので、二千年近くというか三千年寄りですね。

「皇紀」は、なんだかんだで毎年参加できている明治神宮の神輿「建国記念の日 奉祝パレード」で毎年知ることができるので、色々つながっていきますw

P.47 物価は本来下がるべきもの

生産性向上、効率化をしていけば「物価は本来下がるべき」というのは、確かにそうなんですよね。

iphoneを考えると激安化されているってニュースを見た気がしています。

当初のスーパーコンピューターは、バカでかくて、超高価だったけど、今では百均の計算機レベルの性能でした。その当時に最新のiphoneがあれば、世界一の富豪でも購入できるかどうかというレベルのものだよねって。

そんなものが現代では、ほとんどの国で沢山の人が利用してるから、「物価」を考えると下がっているとも考えられる。

にも関わらず、「社会の合理化・政治の合理化」は進んでいませんねぇ〜。

P.81 国営から民営へ

・実際に自由な状態のもとで、自主性を持って活動をするときにいちばん成果が上がるもの

・すべて人間がやっているのですから、やはり人間の本性に則したやり方が必要

現在の「働き方改革」な部分ですよね。

P.111 企業の利益と社会的責任

・・・もし天災地変とか特別な理由なしに赤字を出した場合、・・・当然やめなくてはなりません・・・

赤字垂れ流しの会社に在籍していることが多かったなぁ〜。ゾンビ会社も然り、社会的責任を果たしていない会社が多いのに、助成金で潰さないようにしているから、給料は上がらないし、人手不足にもなるって言われていますよね。

P.115 「適正利益」とは

適正利益をあげているかとうかは、その会社が企業本来の使命をどれだけ果たし得ているかの尺度になる

利益をあげれなくて、給料を増やせない企業は、使命を果たしていないって事になっちゃいますね。

P.127 株式の大衆化

日本では個人株主の持株比率が60%にも達するという。

この本をみつけた元の見出しです「株式の大衆化」

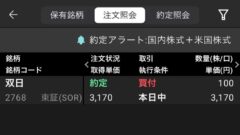

コロナ禍を経て、やっと投資を始めた僕ですが、松下幸之助さんは今の「NISA」に当たる考えを1967年には提言しているというのがびっくりでした。

この本全体を通して思うのは、こうすれば日本はもっと豊かになるっていうないようなのですが、経営の神様が「株式の大衆化」を望んでいたのだから、もっとはやくNISAのような形ができていれば、我が家の財政もだいぶ違っていたのだなぁ〜と。

P.150 ダム経営のすすめ

石油危機(オイルショック)は、21世紀でいうとコロナショックですが、コロナ禍ではマスクが超高騰したのが懐かしいけど、大混乱でしたね。

ダム経営は良さそうですが、上場企業のダムが大きすぎても問題になっていますよね。

P.186 教育制度の改革

・進学ムードにのって、勉強のきらいな人、適正のない人までがムリに進学しようとしたことが誤りだった

・大学は学問の場というよりも、交友の場というか、遊び場のような雰囲気をおびてきた

・もちろん、いくら費用がかかっても、ほんとうに価値のあるものに使うのであれば値打ちもある

日本の大学に入れなくてw、アメリカの大学に行ったので、実際の日本の大学を知らないのですが、2000年前後でも「交友の場、遊びの場」というイメージは想像できました。

アメリカの大学は入るのは簡単ですが、出る(卒業する)には、それなりに大変ですね。

どんな理由であれ、2,3回授業を休んでしまうと「F(fail)」となって、単位をもらえないのが普通でしたね。(日本も一緒ですか?)

このあと出てくる「義務教育」の考えも素敵でした。

P.197 滅私奉公

”滅私奉公”とかいって、自分のみを犠牲にして国につくすといった態度が尊ばれていましたが、・・・

「とかいって」の部分がちょっと笑えました。

松下幸之助は、丁稚奉公をしていて隣3軒まで掃除するっていうような話を聞いたことがあったのですが、、「とかいって」っていうということは、微妙だったんですかね(笑)

P.210 人間を作る義務教育

・子どもの成長が早まり、幼いうちから共同生活の体験なり知情意の調和ある育成をはかる必要性が高まってきたからです。

・就学年齢を一年早めて五歳からとし、義務教育を十年制にした

我が家の子どもたちが行っている保育園では、スイミング・ダンス(HIPHOP)・英語を週1程度でやってくれているのですが、幼保一元化するぐらいなら義務教育化してしまうのもいいかもですよね。

そのうえで「五育(=知育、食育、体育、徳育、才育)」を習うようにすれば、人のことを考えないわがままな事件が起きなくなる気がします。

ただ、それを教えられる先生がいないなぁ〜と思っていると、ちゃんと書かれていました。

P.231 先生も厳選

・適性があり使命感があって、しかも人間的にすぐれている人で、教師として専門教育を受けた人でなければ、先生になれません。

・教師にしても、若いころは他の仕事について、実社会の体験をつんだ上で教師になりたいという人もいる。

じゃないとダメですよね。

以前、「公立学校教員採用試験の倍率が低下」というニュースを見かけたのですが、倍率が低下しているということは、質が下がっている(最悪、応募したら誰でもなれてしまうから)らしいです。

長男くんが入学した小学校でも、入学直後に先生が万引きしたらしく保護者会が開かれていました。そういえば、緊急保護者会の招集通知が隠蔽体質だったのも気になったわ。なんの理由で緊急保護者会を開くのか告知されていない通知だったんですよね。。。

その後、数時間で開催理由が改めて通知されたのですが、、、普通の社会人なら、なんのために人を集めるのか告知するはずなのに、小学校の校長先生がそれをできないっていうレベルにビビりました。。

P.358 政治家とその処遇

・いまでは政治かなり公務員の数一つとっても、三、四十年前とくらべて半分以下です。

・たとえば備品や事務用品もそれだけ少なくすみ、トイレの水一つでも使う量が減ります。

「生産性の高い政治、行政」を行うのが必要という考えですね。

そのうえで、首相の俸給が数十億円になるっていうのも面白い。政治資金や機密費に関して、色々とニュースになっていますが、こうすればいいんじゃない?!って(笑)

また役所の仕事も生産性が低い上に、無駄な税金使っていますよね。。。

実際に自治体と仕事をしていましたが、、、民間企業じゃ考えられない仕事の進め方やお金の計算をしていますよね。そこの甘い汁を得ていたので同罪かもですが、、、「生産性の高い政治、行政」というのが必要ですね。

P.364 治安の要諦

・人通りの少ないようなところでも、女性が平気で一人歩き

これはほぼほぼ実現されているのですが、最近のニュースを見ていると治安が悪化している感じがしてきました。

P.420 生きがいを伴う社会福祉

・ひとり暮らしの老人が、精神的な孤独に耐えきれずに自殺したとか、あるいは病気で亡くなっても何日も気づかない場合がある

・結局、ほんとうの福祉というものは、お互い人間をどう生かすかということを考えること。

前者は、残念ながらそのままになってしまいました。

ただ、定年を過ぎてからも元気なら働き続けるという考え方は、徐々にできるようになっているというか、やらないとダメというかの状態ですね。

ずっと不思議に思うのが、定年になったら年金で好きなことして暮らす!という諸先輩方がいるのですが、仕事が苦行だったから老いてなお仕事をしようとは思わないのですかね。

ただ何もしないでいる(できなくなる)と、どんどん老化が進んでいってボケていく感じがしているんですよね。

神輿担ぎをしていると、自営業や地域の活動を続けている諸先輩方によく会うのですが、みんな活き活きしっかりしているんですよね。

P.447 人間本然主義の政治

・”年々多少は国費は増えるだろう”と考えているのに対し、日本では”国費は増えていくものではない、だから税金はむしろやり方によって少なくしていくことができるものなのだ”というように考えている

この考え方を政治家にはしてほしいですね。。

株式会社日本の経営者は、借金大好きだもんなぁ〜。

P.471 理想の日本に必要な「3つのもの」

・新しい人間観、日本人としての自己認識、明確な国家目標、この三つが今日の日本を生んだ基本的に大切な原因

「明確な国家目標」を持った総理大臣って、小泉純一郎さんの「郵政民営化」しか記憶にないなぁ〜。

でもそれってこの本にかなり似ている考えですね。

「私の夢・日本の夢 21世紀の日本」を読んだ! のまとめ

この本は、「PHP研究所創設30周年記念出版」として刊行された本なのですが、経営の神様松下幸之助の凄さを感じることができる本でした。

年末年始の「がっちりマンデー」を見ていると、各社の社長が年末の株価を予想するのですが、ニトリHDの似鳥さんがよく当ててる感じがしているのも、大きな会社の社長ならある程度は予想できる、というかできていないと会社がリスクを取ることになってしまうからなのかなと感じました。

また会社の経営だけじゃなく、社会に関しての見方も理想がわかりやすいし、そうなればいいなと思えることが満載でした。

特に「株式の大衆化」ですよね。

NISAができたから株式投資を始めた部分もあるのですが、給与だけじゃなく配当からも収入があるダブルインカム状態は、しっかりと準備ができていればコロナショックなどの危機状態に陥っても、自分たちでどうにかできそうな感じがしてきますよね。

さらに企業としても個人投資家が多くなれば、すでにある会社だけでなく、アメリカのように起業する際にも資金を集めやすくなって、新しい会社や産業が生まれやすくなって働きやすくなっていたんだろうなと考えてしまいます。

1970年代に考えられた2010年の話を、2025年に振り返ってみてみても、松下幸之助の理想状態になっていないのですが、想像できるものは実現すると思うので、まだ実現していない部分には注目しておいて、投資に活かせるといいかな!

コメント